【読解力を作り出す】9)算数よりも、体験よりも、まずは読解力を!

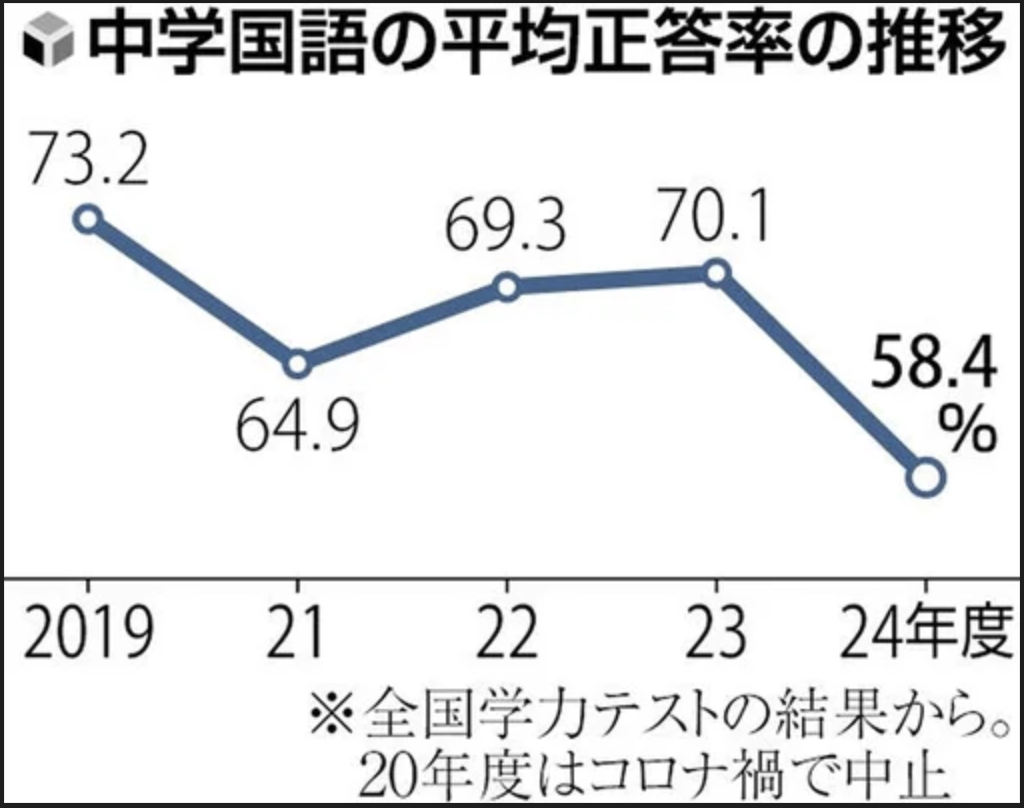

2025年の夏に各種報道にて、衝撃的なデータが出されていました。

中学生の国語の平均正答率が有意というよりは劇的に低下をしているといいます。特に、記述式(4問)は25.6%になっており、記述式の中でも、物語の構成や展開について、自分の考えとそう考えた理由を書く問題は平均正答率が最も低い17・4%でした。

全体として、長文化が進み、たくさんの資料の中から素早く情報を読み出すことが求められているにも関わらず、21世紀中盤を担う若者たちの読解力が下がっていくというのは、大いに憂うべき事象でしょう。

1)なぜ読解力は下がっているのか?

多くの記事や識者の意見をまとめれば、概ねこういうことになります。

- SNSの普及と活字離れ

- デジタルデバイスの生活、学習への浸透

- リアルでの会話機会の減少

SNSが普及することで、短文でのやり取りが主流となっていき、長文を読む機会が減少しています。また、SNSはそもそもテキストから、映像が中心に変わっているわけで、SNSの普及がある一定程度の活字離れに寄与しているのは間違いないでしょう。

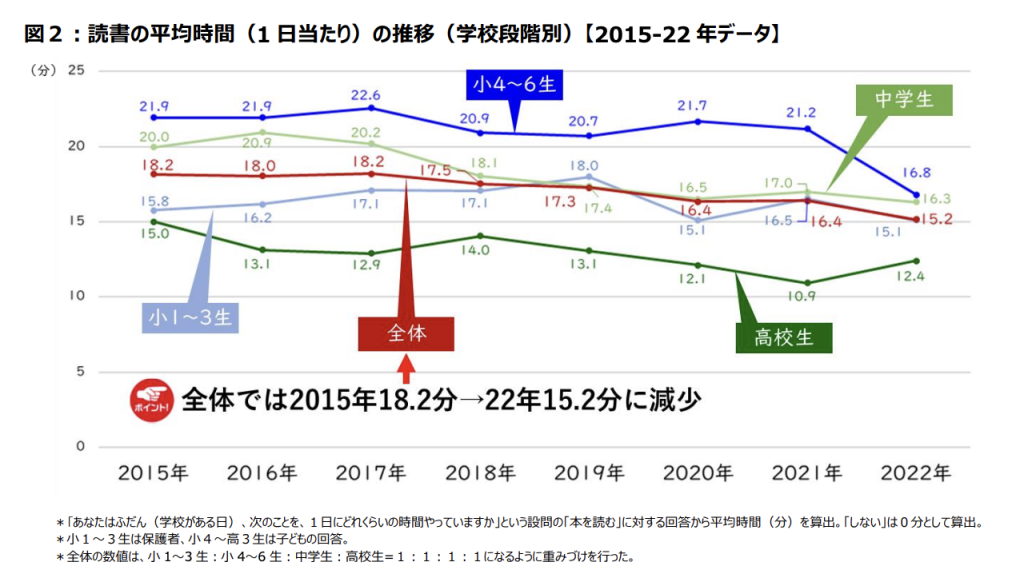

また、各種データより、読書の時間が減っていることも間違いありません。

デジタルデバイスの普及は、中学生になればもはやスマホを持たない子供は少数派になり、学校生活でもデジタルデバイスが何らかの形で支給されており、その一方で、デジタル画面での読み書きになれていないことなども指摘さらえております。

また、コロナ期を通じてオンラインやテキストベースのコミュニケーションが社会に普及したことから、リアルの会話を通じて言葉を獲得したり、表現力を磨いたりする機会が減少し、読解力に影響を与えていると考えられています。

2)文章によるインプットには優位性がある

デジタル化はさらに進み、SNSは規制があろうとも衰退することもなく、さらにこれからはAIの浸透により、テキスト文章は無限に、そして人類の知能を超えて正確無比に生成されていくことになります。また、画像、動画のデータはさらにさらにスピーディーに広がっていくことでしょう。

しかし、そのような中でも、私たちにとって、文書によるインプットは、大いなる優位性を失わないと思うのです。逆に、これからの時代こそ、テキストベースでのインプットは、それに長けている人とそうでない人で、大きな差異を産んでいくのではないかと思っています。

文章によるインプットの優位性を列挙してみましょう。

- 認知能力の向上 → 活字を読むことは、語彙の増加や言語理解力の向上に直結します。幼少期から活字に触れる子どもは、語彙力や文法理解が早く発達し、コミュニケーション能力が高まるとされています(Stanovich, 1986)。複雑な文章を読むことで、情報を分析し、推論する能力が鍛えられます。これは前頭前皮質の発達を促し、問題解決や批判的思考の基盤を形成します。

- 脳の構造的変化 → 読書は脳の神経回路を強化します。特に、左脳の言語処理に関わる領域(ブローカ野やウェルニッケ野)が活性化し、頻繁な読書はこれらの領域のシナプス結合を増加させます(Dehaene, 2009)。

- 注意力と集中力 → 活字を読む行為は、持続的な注意力(sustained attention)を要求するため、脳の実行機能(executive function)を強化します。これは、デジタルメディアのような短時間の刺激に比べて、深い集中力を養う効果があります(Wolf, 2018)。

- 共感力の向上 → •小説などの物語を読むことで、登場人物の視点や感情を想像する能力が育ち、共感力(empathy)や社会的理解が深まります。これは、ミラーニューロンの活性化と関連しています(Mar, 2011)。また、 読書はリラクゼーション効果があり、コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌を抑えることが示されています(Rizzolo et al., 2009)。

- デジタル活字と紙の活字 → •紙の書籍とデジタルデバイス(スクリーン)での読書では、脳への影響に若干の違いがあります。紙の書籍は「深い読書(deep reading)」を促し、情報の定着や理解度が深い傾向があります。一方、スクリーンでの読書は、スキミングやマルチタスクの影響で注意力が分散しやすく、長期的な記憶定着が劣る可能性が指摘されています(Mangen & van der Weel, 2016)。 • • ただし、デジタル活字もインタラクティブな学習ツール(例:ハイパーリンクや注釈機能)を活用することで、特定の学習効果を高める場合があります。

少し専門的な内容が多いですが、要は、

活字によるインプットは、言語能力、認知機能、情緒的発達に多大な利益をもたらし、脳の構造や機能を長期的に強化する

ということです。

3)活字を読むことは、映像を見ることよりも想像力を刺激する

僕は37歳で、そのときボーイング747のシートに座っていた。その巨大な飛行機は分厚い雨雲をくぐり抜けて降下し、ハンブルク空港に着陸しようとしているところだった。11月の冷ややかな雨が大地を暗く染め、雨合羽を着た整備工たちや、のっぺりとした空港ビルの上に立った旗や、BMWの広告版やそんな何もかもをフランドル派の陰うつな絵の背景のように見せていた。やれやれ、またドイツか、と僕は思った。

村上春樹「ノルウエイの森」より

村上春樹の「ノルウエイの森」の冒頭の書き出しです。この文を初めて読んだの10代の半ばで、その時に僕がイメージしたことは、暗い雲の立ち込める寒々しい飛行場で、これから起こすことの象徴のように感じたものです。

それから何度となくこの本を読んでみて、あるときは空港のビルに立った旗のことや、「BMWの広告」の色などを思ったこともあります。そして、そもそもフランドル派の絵とはどんなものだろうと思い、ネットで調べてみたこともあります。

同じ文でも、それを読み取る人の年齢、経験、状況、心情によって、その文が与えてくれるイメージは違います。あるいは、極端に言えば、ある人間の日々の状況に同じものがないならば、その文から与えられるイメージは常に違うということです。 y = f(x) において、f が文章だとすると、x=読み手の所与の状況 とするならば、xは、昨日と今日ですら違うのですから、与えられる y は常にちがうものであろう、と思うのです。

他方で、この文章を1枚の絵にしてみるとこんなイメージになります。

このイメージがいい悪いではなく、この絵を見せられれば、頭に与えられるイメージは基本的にはこの映像になります。つまり、「映像を自分の頭でイメージに変換する」必要はないわけです。

小説や文章を読む際、私たちは描写や状況を自分で頭の中でイメージする必要があります。結果として、キャラクターの見た目やシーンの雰囲気を補完するため、脳が積極的に働いて想像力が鍛えられます。特に詳細が少ない場合、読者が自分で「補完」する余地が多く、創造性が刺激されます。

他方で、映画や動画では、ビジュアルや音声が直接提供されるため、視覚的・聴覚的な情報を受け身に処理する傾向があります。想像力を使う機会は比較的少なく、与えられた情報をそのまま受け入れることが多いわけです。

いくつかの研究(例:2014年のニューヨーク大学の研究)では、小説を読むことで脳の想像力や共感力に関わる領域が活性化することが示されています。特に、物語を読みながら情景を想像することは、脳の視覚野や前頭前野を刺激し、クリエイティブな思考を促進するとも言われています。一方、映像は視覚情報が具体的すぎるため、想像の余地が減るという指摘があります。

つまり、こういうことです。

活字によるインプットは、言語能力、認知機能、情緒的発達に多大な利益をもたらし、脳の構造や機能を長期的に強化する

だからこそ、我々とその子どもたちには、デジタル化の進む今だからこそ、改めて「文章を適切に読む力」が重要なのです。そう、子どもたちの学習において、何が大切かといえば、それは、算数でも、体験学習でもなく、まずは

母国語での読解力

でしょう。

全ての子供達に、必要不可欠な能力だろうと思います。ここに対して、しっかりと楔を打ち込んでいく、そういうレッスンを構築していきたいと思っております。